Créer sans trahir les nôtres : éthique et résistance en milieu impérialiste

Comment déployer sa pratique artistique dans une société qui organise activement le maintien d’un ordre social structurellement raciste, islamophobe, impérialiste ?

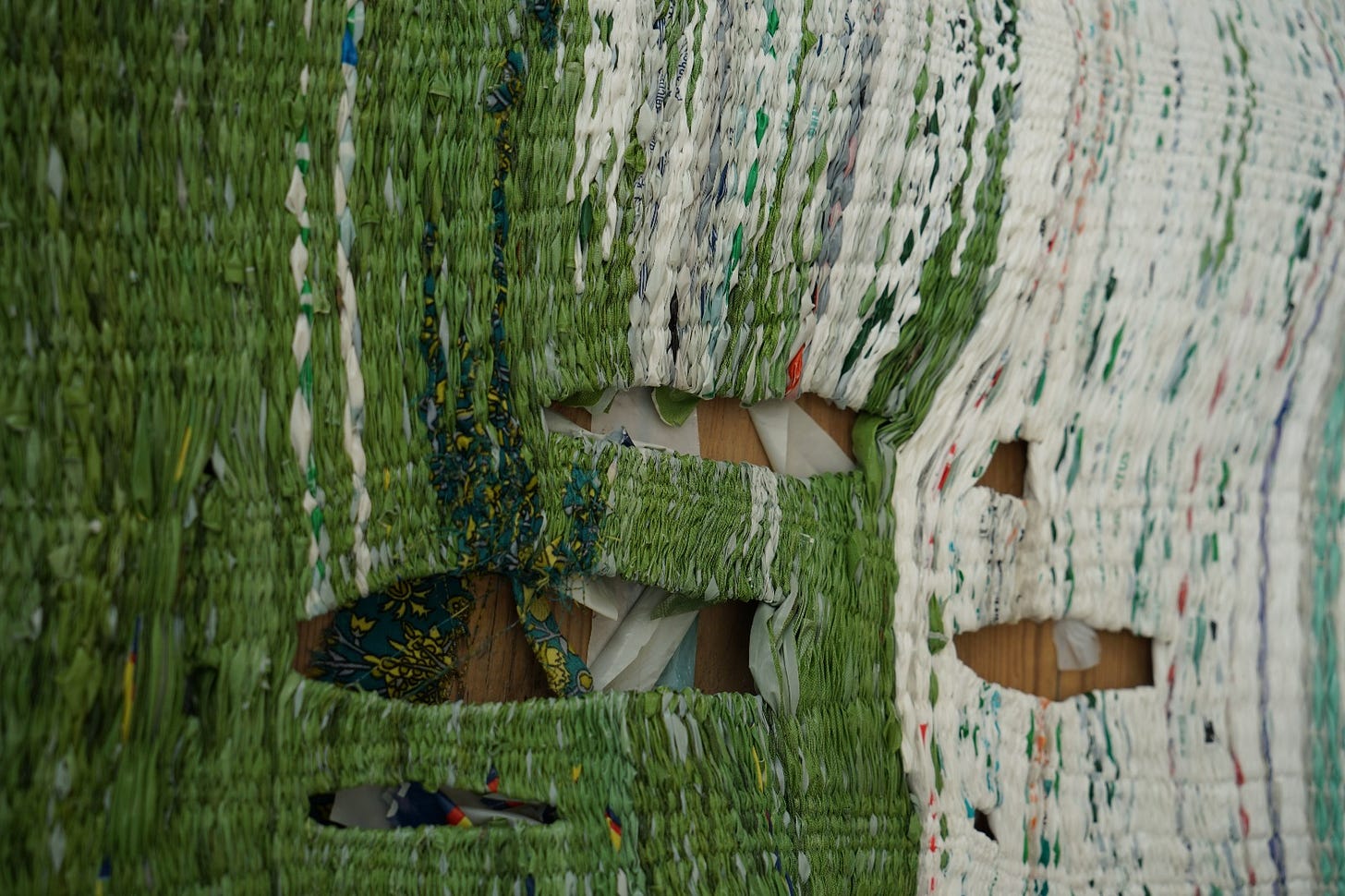

On s’est donné rendez-vous un lundi après-midi. Quand j’arrive, le cadre en bois est déjà posé à terre, contre la table du salon. Il attend que j’allume mon micro pour attraper le panier dans lequel il stocke sa matière première : des dizaines de sacs en plastique de tailles et de styles différents. “Celui-ci est à la fois solide et plutôt malléable. Quand je vais le tasser, il va bien s’écraser et épouser celui d’en dessous. Celui-là est plus cassant mais le rendu est plus consistant au toucher, pas comme un tissu.”

Une fois l’inventaire des sacs de supermarchés, de nouilles et de filets de pommes de terre terminé, il s’assied en tailleur et reprend le fil de son tissage. J’approche mon enregistreur pour capter le bruit du plastique qu’il étire plus ou moins longuement sur le métier à tisser. Ses mouvements sont répétitifs, jamais tout à fait les mêmes car naturels plus que mécaniques. De l’extérieur, ça ressemble à un rituel, un moment hors du temps.

Enfin, surtout hors du temps capitaliste. Un moment à lui, qui permet à son cerveau de cogiter et à ses mains de créer. Ainsi, il semble échapper un temps aux considérations financières, aux jugements esthétiques modernes, à la nécessité de production ou de visibilisation.

Ses œuvres ont-elles vocation à être exposées dans des musées ? À faire le tour du monde et à se négocier des millions d’euros ? Ou seront-elles uniquement partagées avec les membres de sa communauté choisie ? Loin d’être anodines, ces questions sont en réalité l’occasion de réfléchir à l’inscription de nos pratiques dans les structures qui régissent le monde de l’art occidental mais aussi sur les enjeux et les contradictions politiques qui en découlent.

C’est notamment pour cette raison que je l’ai invité à participer à Nos héritages culturels, le documentaire sonore qui questionne nos mémoires et nos pratiques culturelles. Lui, c’est Z, un artiste plasticien multidisciplinaire d’origine franco-algérienne. Pendant près de deux heures, on discute du travail artistique et des réflexions politiques qu’il développe avec S.

À commencer par le lieu où nous nous trouvons : chez elleux. Tisser chez soi, c’est s’assurer que sa pratique artistique reste ancrée dans son quotidien. Pas question pour lui de tomber si facilement dans le piège de l’industrie culturelle occidentale, celui d’un monde artistique qui dépolitise les œuvres pour mieux capitaliser dessus et nous déconnecter de nos communautés, de notre histoire, de nos modes de résistances.

Mais alors, comment déployer sa pratique artistique dans une société qui organise activement le maintien d’un ordre social structurellement raciste, islamophobe, impérialiste ? “C’est un enjeu auquel je me frotte régulièrement : qu’est-ce que ça veut dire d’être artiste aujourd’hui ? qu’est-ce que ça implique de produire des formes ? où est-ce que tu vas les montrer ? et dans quelles conditions ? C’est d’autant plus important d’y réfléchir quand tu es une personne racisée, avec un certain héritage de l'immigration, mais surtout de la colonisation.”

Ce questionnement constitue le fil rouge de notre échange, depuis notre rapport au temps et à nos ancêtres jusqu’à notre positionnement inconditionnel pour la libération de la Palestine, en passant par l’essentielle conscientisation des rapports de pouvoir qui nous traversent. Et parce qu’un tel travail d’analyse et de déconstruction est plus riche quand il est collectif, je te partage ci-dessous un extrait de notre discussion, en espérant qu’il alimente tes réflexions.

Bonne écoute !